Un été avec Marcel Ophuls. #1 Jeu d'identités

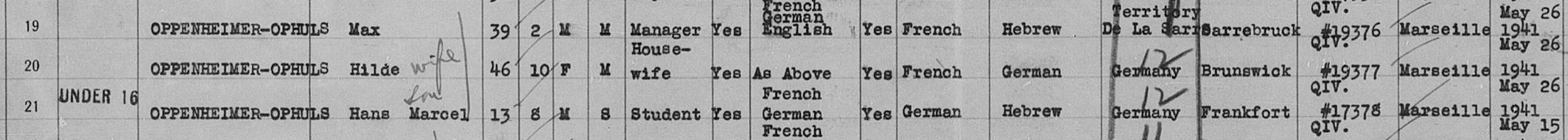

Mais qui est donc « Hans Marcel Oppenheimer-Ophuls », cet adolescent de treize ans et demi qui, en ce 5 août 1941, découvre, ébloui, la Statue de la Liberté depuis le pont du SS Excambion, navire américain sur lequel il a embarqué à Lisbonne avec son père Max et sa mère Hilde le 27 juillet ?

La vie de ce jeune garçon n’a pas encore été vécue qu’elle ressemble pourtant déjà à un labyrinthe dont on peine à comprendre l’exacte distribution. L’histoire des Oppenheimer est presque un synopsis de la tragédie qui frappe les juifs d’Europe dans les années 30 et qui a poussé sur les routes du continent des familles entières, le long de la ligne de front de la haine des juifs. Max, le père, né dans la Sarre aux confins l’Allemagne et de la France en 1902, a arpenté en artiste de théâtre puis de cinéma l’Europe germanophone, de Breslau à Vienne en passant par la Bavière, Francfort et Berlin. L’année précédant la naissance de son fils Hans Marcel, il a rencontré l’antisémitisme de son époque.

Il a longtemps conservé dans ses papiers, comme une cicatrice qui ne disparait pas, l’article original du Wiener Morgenzeitung paru le 23 avril 1926 et dont le titre disait tout du malheur qui l’avait frappé : « Le Burgtheater antisémite. Le metteur en scène Max Ophuls congédié parce que juif. Un entretien avec M. Ophuls ». Lors d’un entretien scélérat, le directeur du théâtre, un certain M. Herterich, avait eu ce mot terrifiant à l’endroit de Max : « Cela a été une grossière erreur de votre part d’apparaître sur scène dans Maria Orlowa. Des personnalités importantes se sont aperçues que vous étiez juif. Vous savez bien que nous vivons dans un État social-chrétien et je dois en tenir compte. ». Max avait raconté cela, plus tard, au petit Marcel lorsqu’il était en âge de comprendre le changement de patronyme de Oppenheimer en Ophüls et qui n’était pas uniquement lié à une coquetterie d’artiste.

La vie du jeune Marcel, dans cette Europe qui ne voulait pas de lui, est alors une succession de départs au beau milieu d’une nuit qui n’en finit pas de tomber.

Il fallut d’abord quitter l’Allemagne. Marcel a souvent raconté le souvenir primitif ce jour d’effondrement de 1933 au cours duquel son père, en toute hâte, décida de tout abandonner, séance tenante en gueulant à Hilde au téléphone : « les valises ! ». Quelques jours auparavant, l’ancien chef décorateur imposé par les nazis sur le tournage de Lachende Erben (Les Joyeux héritiers), Benno von Arent – qui est devenu par la suite le grand décorateur de la messe nazie - avait notamment passé un coup de fil bienveillant à Max pour lui suggérer de s’éloigner de Berlin au prétexte de son père malade. Le message avait été parfaitement décodé et reçu dans le contexte incandescent de 1933. Après la nomination d’Hitler à la Chancellerie, le 30 janvier, « en trois jours, note Raymond Aron alors étudiant à Berlin, les uniformes bruns pullulèrent dans les rues de la capitale », avant de conclure : « nous ne respirions plus le même air ». Après l’incendie du Reichstag et les élections verrouillées de mars 1933, il devient même irrespirable. Les « Juden Raus » défigurent les vitrines et les transports en commun. Les opérations d’appel au boycott et de blocus des boutiques tenues par des commerçants juifs se généralisent. Le 13 mars, le Dr. Joseph Goebbels entre en scène en tant que Ministre de l’Information du peuple et de la propagande. Dans le théâtre où il répète sa prochaine comédie, Max Ophüls voit débarquer soudainement dès potron-minet un commissaire politique désigné nouveau directeur par le nouveau régime. Dans ses Souvenirs, il note que la grande Rosa Valetti, d’origine juive comme lui, avait alors glissé à son oreille : « lorsque les chefs de gare prennent la direction de nos théâtres, il est temps de déguerpir ».

Marcel Ophüls rassemble alors toute sa vie en quelques heures dans sa minuscule décapotable rouge DKW, surnommée par l’acteur Peter Lorre « le bidet déchainé ». Marcel est installé à l’arrière, calé au milieu des maigres bagages. Sur la route qui mène à la gare - Bahnhof am Zoo - où un train pour la France les attend, les Ophüls, leur passeport Nansen sarrois en poche, décident de faire à leur manière leurs adieux au Reich. A l’angle de la Kaiser Allee et de la Berliner Strasse, la voiture ralentit et fait trois fois le tour du cinéma monumental de l’Atrium Beba-Palast où des ampoules d’une lumière crépusculaire scandaient, avant l’extinction nazie, le nom de « Max Ophüls » et annonçaient, en lettres gigantesques, la projection Liebelei, son dernier film sorti à l’écran le 10 mars 1933, en pleine furie hitlérienne et au milieu des autodafés.

Dans ce moment fatidique, devant cette salle de cinéma de la capitale allemande, deux sociétés contemplent, impuissantes, le rideau qui se baisse sur un monde fini : d’un côté la dernière séance de Liebelei, requiem de la vieille société surannée de la Mitteleuropa de la fin du XIXème siècle, où des militaires à la Hindenburg valsent avec des comtesses aux desseins d’impératrices, où l’aristocratie toise encore la bourgeoisie, où les déshonneurs se règlent sur le pré et où les chagrins d’amour se soignent, sans pitié, par défenestration ; de l’autre, les derniers regards allemands d’une famille juive expulsée de fait et de naissance, abandonnant tout ou presque de cette ville qui portait la vie et la culture à ébullition, où les avant-gardes disputaient à Paris son exubérance, où les cabarets irriguaient les dédales de l’Unterwelt, où la crise, aussi, avait offert aux « forgerons du malheur » (Joseph Kessel) les clés de l’enfer. Ce jour-là, Max, Hilde et Marcel Oppenheimer dit « Ophüls » ne quittent pas l’Allemagne. C’est l’Allemagne qui les quitte.

A l’époque, c’est en France que les naufragés de la haine millénaire venaient trouver refuge. En passant la frontière entre l’Allemagne et la France, Max abandonne son pays, ses amis, sa famille, notamment ses oncles et tantes maternels Bamberger qui, dix ans plus tard, seront quasiment tous envoyés à la mort à Auschwitz ou à Theresienstadt. Changement de décor pour le cinéaste et sa famille : bientôt le 10 de la rue Etienne-Deloison à Neuilly, une vie bourgeoise, à l’abri des frondaisons du Bois, une nouvelle langue que les rudiments fréquentés en Sarre ne suffisent pas encore à maîtriser totalement.

Entre 1933 et 1940, Max enchaine les tournages avec une voracité effrénée, pour vivre et faire vivre sa famille, mais certainement aussi comme s’il fallait prendre le maximum de bouffées d’air libre avant qu’il ne vienne à manquer. Max tourne et tourne encore – 13 films entre 1933 et 1940 - avec toutes les étoiles du cinéma européen, parfois jusqu’à l’étreinte : Lili Damita, Isa Miranda, Gaby Morlay, Edwige Feuillère, Gina Manès, Annie Vernay, Simone Berriau, beautés au talent bientôt englouti par la guerre. Il voyage aussi, au gré des commandes : en Italie fasciste pour La Signora di Tutti, en URSS stalinienne – où il emmène exceptionnellement Marcel et renonce définitivement au communisme comme à tourner sur place – et il parcourt la France à la recherche des décors naturels qu’il met au service de sa poétique : la Savoie enneigée du Val d’Arly pour Sans lendemain (1940), les Vosges et l’Alsace d’Ammerschwihr et de Riquewihr pour Le Jeune Werther (1938), Hyères dans le Var pour Divines (1935).

Dans les cinémas des Champs-Élysées, Marcel découvre le cinéma américain, celui de Capra, celui, venu d’Ecosse, de Frank Lloyd, celui, venu d’Allemagne, de Lubitsch, celui des Marx Brothers, assemblage de yiddish et de new-yorkais dont les répliques impriment sur sa mémoire la trace d’un humour, d’une dérision, d’une ironie dont il ne se départira plus. Il y apprend le goût des ritournelles et des chansons dont il jalonnera, plus tard, ses documentaires.

Au milieu de cette éclaircie française, le temps reste lourd et de plus en plus. Même au sein de l’industrie du cinéma, l’acrimonie xénophobe empuantit l’atmosphère. Le réalisateur Marcel L’Herbier ne cessera de se plaindre, jusqu’à la fin de sa vie, en 1979, de « ce moment fatidique où la France se trouva envahie par une nuée de producteurs balkaniques » et où « la France était dépossédée de SON cinématographe ». Fernandel, quant à lui, se met à applaudir « tout effort ayant pour but d’épurer le cinéma français et de protéger les artistes et les auteurs contre les gens de tout poil, étrangers sans scrupules, qui nuisent considérablement à notre production nationale » avant de finir in extremis, en juillet 1939, par poser avec Goebbels sur le tournage de L’Héritier des Mondésir dans les studios de Babelsberg.

Dans ce contexte, on se raccroche et on tente de se protéger. Marcel et sa famille sont naturalisés français le 1er juin 1938 tandis que le cinéaste abandonne le umlaut qui surmontait la lettre « U » de son pseudonyme : Max Ophüls devient Max Ophuls. Lucide sur la marche du monde, il veut aussi protéger Marcel des risques imminents de son appartenance. Dans ses Mémoires d’un fils à papa, ce dernier raconte que, le soir du nouvel an 1940, en pleine « drôle de guerre » et en plein tournage de Sans lendemain dans le val d’Arly, au milieu d’une nature enneigée et glaciale, Max lui fit une drôle de proposition : celle de s’attacher à une tradition religieuse, si possible, mais sans le dire clairement, non juive. En quelques semaines, Marcel reçoit le sacrement du baptême et celui de l’eucharistie à l’église Saint-Pierre-de-Neuilly.

Comme dans la chanson de Brel, « l’enfance passa », « l’enfance éclata » et « la guerre arriva ». Max se trouvait à Romans-sur-Isère et à Bourg-de-Péage à la fin de l’été 1939 pour le tournage du film De Mayerling à Sarajevo. Les petites villes drômoises avaient été transformées pour la circonstance en capitale serbe devant servir de décor à l’assassinat de l’Archiduc d’Autriche, date qui marqua le début symbolique de la Première guerre mondiale. Le 2 septembre 1939, alors que l’acteur jouant Gavrilo Princip répétait son geste assassin, l’annonce de la mobilisation générale bouleversa le tournage. La guerre de 1939 venait de prendre, dans cette campagne drômoise, le relai macabre de la seconde. Max Ophuls alors voit son tournage déserté par la non-désertion de son équipe partie rejoindre ses différents corps d’affectation. On rivalise alors d’inventivité pour cacher des plans les drapeaux français qui surgissent dans ce Sarajevo en carton comme les affiches patriotiques qui viennent anachroniser l’instant. Max, devenu français, rejoint lui aussi l’armée française, bénéficiant durant la « Drôle de guerre » de permissions de fin de semaine pour aller tenter de terminer son œuvre.

Dès septembre 1939, Max décide de participer à une entreprise radiophonique dont le récit n’a cessé, par la suite, de forcer l’admiration de son fils Marcel. Daladier, la guerre arrivant, avait créé un « Commissariat général à l’Information » à la tête duquel il avait placé l’écrivain Jean Giraudoux. Le nouvel organisme avait notamment décidé de la diffusion sur les ondes courtes et moyennes, pour l’Europe, d’émissions en langue allemande destinées à contre-informer la population ennemie et à démoraliser l’adversaire. Max Ophuls aimait la radio et connaît bien l’exercice. Entre 1926 et 1932, il avait réalisé et lu à l’antenne de radios à Barmen-Elberfeld, Cologne, Stuttgart et Breslau des causeries théâtrales et des pièces radiophoniques, notamment assisté de son compère et scénariste Curt Alexander. Dans son nouvel office au sein de la Radiodiffusion Française, il n’est plus question de jouer mais de se battre, sur les ondes. De septembre à décembre 1939, il lit un « Appel aux femmes et aux mères allemandes » avec l’actrice Françoise Rosay. Au début de l’année 1940, son « Dors, Hitler, dors » rencontre un tel succès qu’on le diffuse, rituellement, tous les soirs à minuit : « Bonsoir Monsieur le Chancelier du Reich. Vous avez sans doute du mal à dormir. Dans ce cas-là, il est conseillé de compter des moutons, mais certainement pas vous. Pourquoi ne compteriez-vous pas, par exemple, les pays que vous avez envahis, les victimes que vous avez tuées ? ». Ses morceaux de bravoure, cinglants et trempés dans l’ironie, font mouche, comme cette chanson, « La Nouvelle Base de Wessel » dont on se plait à penser qu’elle inspira Brecht pour sa parodie du Horst-Wessel-Lied de 1943. Ophuls vise juste, à telles enseignes que Hans Fritzsche, le porte-parole de Goebbels, le menace directement sur les ondes de la radio officielle allemande : « Juif Oppenheimer, nous savons qui vous êtes et , croyez-moi, lorsque nous arriverons en France, nous nous occuperons de vous ». Désormais, le nom d’Ophuls figure sur une liste de « VIP » que les Nazis ont désignés pour être fusillés dès qu’ils tomberont dessus. D’après Marcel, son père était en 4ème ou 5ème place, derrière Rudolf Hilferding, économiste marxiste ancien ministre des Finances d’Autriche entre 1923 et 1928 et Rudolf Breitscheid, figure des sociaux-démocrates allemands. Les desseins assassins des nazis n’étaient pas de vaines promesses même si, dans le cas de ces deux derniers personnages, c’est la police de Vichy qui les livra à la Gestapo en février 1941 avant qu’ils soient assassinés dans les camps.

Max, par un miracle qu’il ne s’est jamais expliqué et alors que les Allemands ont entrepris en mai l’invasion de la France, est subitement envoyé par l’Armée à la frontière espagnole pour tourner un film de propagande vantant les mérites de la Légion étrangère. La vie, parfois, ne tient qu’à un film. Marcel, de tout cela, n’a conservé aucun souvenir.

Après l’armistice, les Ophuls vont reprendre leurs départs interminables, un peu comme ces carabiniers d’opéra qui savent qu’ils doivent sortir de la scène mais qui piétinent pour retarder l’instant de leur disparition. Max, Hilde et Marcel se réfugient en zone « préoccupée » comme disait Pierre Dac. A Aix-en-Provence, la Ford décapotable a disparu mais le tout Paris artistique embolise les terrasses ombragées. Le seul espoir des Ophuls est d’obtenir de Vichy le précieux sésame permettant de quitter le pays. Max se rend à Vichy à plusieurs reprises pour tenter de revenir avec les bons papiers. Au milieu du désastre, Hilde perd un enfant, mort-né, dont la disparition fera de Marcel le seul enfant Ophuls.

Max a sympathisé avec la troupe de Louis Jouvet, et même davantage, avec la compagne de ce dernier, Madeleine Ozeray. Avec l’accord et l’argent de Vichy, les comédiens obtiennent bientôt la permission de porter à l’écran L’École des Femmes et, surtout, de tourner la chose en Suisse, à Genève. Une aubaine. Le projet avorte quand Jouvet comprend que Max Ophuls batifole avec l’amour de sa vie. La fâcherie sera sans fin mais le séjour hélvétique se poursuit malgré tout.

Marcel garde un souvenir quasi fœtal de cet exil Suisse. Une onde de douceur et de protection l’envahissait à chaque fois qu’il repensait à ses mois passés en Suisse, à Genève dans les palaces puis à Zurich, où son père avait repris le théâtre, et surtout le cocon d’Abelboden où la natation, le ski, le patin à glace et les délices de ce Kinderheim ravissent le jeune adolescent. Le visa de Max délivré pour son projet avec Jouvet étant arrivé à expiration, deux solutions s’offraient à lui. Soit dire aux Suisses qu’il se portait déserteur de l’armée d’armistice à laquelle, en théorie, le soldat Oppenheimer devait être incorporé. Soit retourner en France pour se faire légalement démobiliser, et revenir. Mû par un sens du devoir qui soutenait son légalisme, Max, contre toute attente, décida de retourner en France pour ne pas être considéré comme déserteur et alors même que le directeur du théâtre de Zurich lui offrait un pont d’or. C’est sur cette confiance aveugle dans les lois et la parole donnée que Vichy et les Nazis escomptaient pour tromper les Juifs qu’ils traquaient et que Churchill avait très bien résumée dans une formule lumineuse que Marcel reprendra dans son premier documentaire sur Munich : « La faiblesse des bons et la malice des méchants ».

C’est ainsi que la famille Ophuls, à rebours de milliers de réfugiés qui rêvaient de la Suisse, a traversé la frontière dans le sens inverse de l’Histoire pour rejoindre Pontarlier dans le Jura français. Cette folie fit chialer toute la famille mais la résolution de Max était immarcescible. En attendant un certificat de démobilisation qui ne viendra jamais, les Ophuls s’installent de nouveau à Aix-en-Provence, à la Villa Noël. La course aux visas pour l’Amérique reprit alors avec force et vigueur. Les garanties à fournir aux autorités américaines étaient doubles : une garantie financière qu’un oncle maternel installé aux USA avait envoyée sans hésiter et une garantie morale. Ce sera Albert Einstein qui la donna, comme il le fit pour des centaines d’aspirants à l’émigration.

Une fois obtenu le visa à Vichy, par l’entremise de Suzanne Bidault, la femme de Georges, les Ophuls, déguisés sans finesse en Américains, passent la frontière espagnole dans un tortillard franchissant le col du Samport et dont Marcel cherchera longtemps plus tard, une fois installé dans la région, les rails libérateurs. Madrid, Lisbonne, New York. Les villes défilent dans la tête du petit Marcel quand il arrive dans une Amérique qu’il ne connaît que par les films. Sur le quai de New York, la famille Ophuls est attendue par Heinrich Schnitzler, le fils d’Arthur à qui Max devait Liebelei, son dernier film diffusé dans les salles allemandes avant de s’extraire de la nuit nazie qui s’était abattue sur Berlin en 1933.

Sources :

Max Ophuls, Souvenirs, Les Cahiers du cinéma, 2002

Marcel Ophuls, Mémoires d’un fils à papa, Calman-Lévy, 2014

Un voyageur, documentaire franco-suisse, Marcel Ophuls et Sophie Brunet, The Factory Productions, 2013

François Amy de la Bretèque, Liebelei de Max Ophuls (1934), Cahiers d’études germaniques, 1993, pp. 121-127

Helmut G. Asper, Max Ophuls à la Radio, 1895 – Revue de l’association française de recherche sur l’Histoire du Cinéma, 34-35, 2001, pp. 431-434

Marcel Ophuls, sans chagrin ni pitié, ZINTV, 2015

Vincent Lowy, Marcel Ophuls, Le Bord de l’Eau, mai 2008